锣鼓声起,水袖翻飞,当京剧的千年韵味浸润校园,五年级的 “京韵传承” 项目化学习正式拉开帷幕!从认知调研到实践创作,从校园展示到社区推广,一场跨越课堂与生活的国粹探索之旅已悄然启程。

为让项目化学习更贴合同学们的需求,我们首先发起了京剧文化认知调研。问卷围绕京剧的元素、接触途径、喜爱程度等问题,细致探寻孩子们对这一国粹艺术的了解程度、兴趣焦点以及传承意愿。一张张问卷不仅是数据的收集,更是我们精准设计学习内容的 “导航图”,让后续学习更有针对性、更具吸引力。

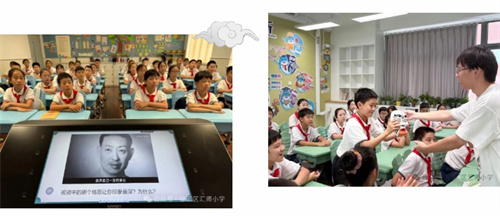

课堂上的探索从未如此鲜活!音乐课堂里,五年级的小戏迷们正跟着老师逐字逐句练习《穆桂英挂帅》选段,“辕门外三声炮响”的铿锵旋律回荡在教室,不少同学还自发拍摄表演视频,对着镜头比划招式,尽显少年版“穆桂英”的飒爽英姿。

美术课堂,同学们化身“素材猎人”,从网络、书籍中搜集京剧脸谱的色彩密码、戏服的刺绣纹样、盔头的精巧结构,一张张充满细节的图片、插画被精心整理成册,为后续的海报创作积蓄灵感。

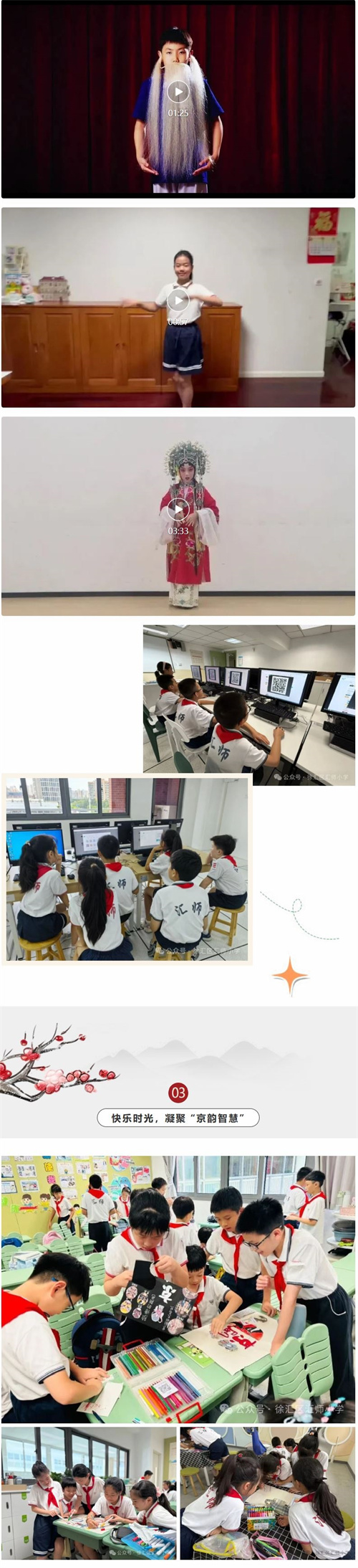

选段唱腔,用手机录制成清晰的音频视频,再通过在线工具生成专属二维码。大家小心翼翼地将二维码打印出来,创意性地粘贴在自己设计的京韵小报上:有的贴在脸谱插画旁,扫码就能听到对应角色的经典唱段;有的嵌在剧目介绍末尾,为文字内容配上生动的 “声音注解”。这种“视觉 + 听觉”的小报形式,不仅让作品更具吸引力,也为后续的校园展示、社区推广埋下了 “互动伏笔”,让京剧文化的传播多了一份趣味与便捷。

周五的快乐活动日成为了项目化学习的 “加油站”。同学们以小组为单位,围坐在一起分享搜集到的京剧故事,讨论小报的版式设计。有的小组聚焦“京剧行当”,用漫画形式解读生旦净丑;有的小组深耕“经典剧目”,摘抄唱词并配上手绘插画;还有的小组关注 “京剧传承”,写下自己对国粹发展的思考。笔尖流转间,一份份兼具知识性与创意的京韵小报逐渐成型,随后的班级分享会上,精彩的作品赢得了阵阵掌声。

学习的成果不止于课堂!近日,五年级的京韵小报在校园文化长廊进行集中展示,色彩艳丽的脸谱、精致的戏服插画、详实的剧目介绍,吸引了全校师生驻足观赏,成为校园里一道独特的 “文化风景线”。

更令人欣喜的是,“京韵小队” 带着对京剧的热爱走进社区。小队员们用清晰标准的普通话,向社区居民介绍京剧的历史与美学特色,还现场哼唱经典选段,让国粹魅力在邻里间悄然传递。

撰稿:陈家欣